学校行事

3月20日に終業式が実施されました。

新型コロナウイルスが流行して以来、ずっとリモートでの集会でした。最近では、順番で1つの学年が体育館で直接話を聞き、残りの2つの学年は教室でリモートで話を聞くという折衷型での集会を実施してきました。

すでに3年生が卒業しているので、2つの学年ではありましたが、今回、新型コロナウイルス流行後初めて生徒全員が体育館に集まって直接校長先生の話を聞くことができました。

校長先生からは、17日に行われた「水」をテーマにした教科横断テーマ学習やその後の基調講演から発展したお話しなどがあり、最後には「蒸気よりも、電力よりも、原子力よりも、何よりも強い動力となるのは、人間の意志である」というアインシュタインの素敵な言葉で締めくくられました。

3月12日(日)東京大学見学会が実施され、1年生28名、2年生10名合計38名の生徒が参加しました。午前の部では、東大教養学部の宇野健司先生によるディスカッション中心の探究型授業が行われました。先生からの課題に対し問題点の分析や意見交換、全体での共有を図り、その後解決策を模索していくスタイルで、将来社会で求められる問題発見からその解決に近づく方法を実践する授業を体験することができました。二項対立、場合分け、PREP法など随所で先生からディスカッションにおける技術的な助言をいただき、参加した生徒たちも積極的に意見を交わし、自分の考えの表現方法や語彙力の必要性など多くを学ぶ好機となりました。午後の部では、安積高校123期李怡然さんから東大で学ぶ魅力について説明を受けた後、132期王佳惠さん、土生一心さん、135期栁沼大輝さん、熊田優哉さんの5名のOBOGに加え、宇野先生のゼミに参加している現役東大生5名をパネリストとしたディスカッションが行われ、高校生からの様々な質問に丁寧に答えながら、すぐにでも実践できる学習方法などアドバイスをいただくことができました。その後パネリストの東大生によるキャンパス見学が行われ、その際にも高校生からの質問に親身に対応していただきました。以下に当日参加した生徒の言葉を引用します。

・「キャンパスが広く、一般の人々も散歩しているのに驚いた。東大生と話をして東大を身近に感じた。実際に大学に行くと大学について知り、刺激になるなど得られるものは多い。(2年)」

・「東大のことを早く知る機会を得た138期生がいいなと思った。(2年)」

・「安高のOBOGの皆さんが東大で活躍している姿を生で見て、私にとっての最高のエールとなった。(1年)」

・「一番良かったのは現役の東大生からいっぱい話を聞けたことです。その話を聞いて東大に来たいと強く思ってやる気が出る。(1年)」

・「一緒に参加した人たちもレベルの高い話をしていたり、高い目標を持っていたりして、良い刺激を受けることができた。(1年)」

・「現役東大生からの言葉、東大見学、授業で新しい経験ができ、新たな価値観も生まれ、視野が広がった。今回本当に参加できてよかったと思う。(1年)」

・「全体的にとても刺激になり、モチベーションも上がったので、今日のことを忘れず意識を高く持って日々の勉強を頑張りまた宇野先生のゼミを受けてみたいと思いました。(1年)」

学校行事

令和5年3月10日に、OECDが主催するWorkshop "Student voice: perspectives from Ukraine and Japan/Fukushima"が開催され、安積高校生の希望者36名が学校及び自宅から参加しました。

冒頭にこのイベントの議長であるSuzanne Dillon (Chair of the Global Forum on the Future of Education and Skills)氏より、ワークショップ前日のミサイル攻撃によって水、暖房、電気、携帯電話の接続などのライフラインが絶たれている人がいること、直前まで安否確認ができない生徒がいたこと、複数のシェルターに別れてこのミーティングに参加していることなどが報告されました。それは、VUCA (揮発性、不確実性、複雑性、曖昧性) の世界が日常の現実であることを具体的かつ強力に思い出させるものでした。

続いて、Suzanneの提案で、12年前に福島の住民が経験したのと同様に、ウクライナ人が現在直面している絶え間ないリスクと脅威に対して、1分間の黙祷を捧げました。その後、Andreas Schleicher(OECD教育・技能担当局長)、Anna Gumenyuk(ウクライナ・ジトームィル地域教育局)、兒玉和夫(元OECD日本政府代表部特命全権大使)、出口夏子(文部科学省国際協力室長)の各氏からの挨拶があり、ウクライナの高校生がチョルノービリ原発の事故についての家族の体験や、現在の戦争についての体験や思いを語りました。

続いて、安積高校より、学校での活動や、2011年の原子力発電所の事故以降の福島の放射線量及び県産農産物の安全性などについて、風評などによって世界に正しく認識されていない現状や、メディアに頼らず1次情報を得ることの重要性が発表され、さらに今回のようにウクライナの高校生から直に話を聞くことの意義などが語られました。

その後、安積高校生はブレイクアウトルームに分かれて、ウクライナの高校生や、世界の教育関係者などと英語で議論を交わしました。

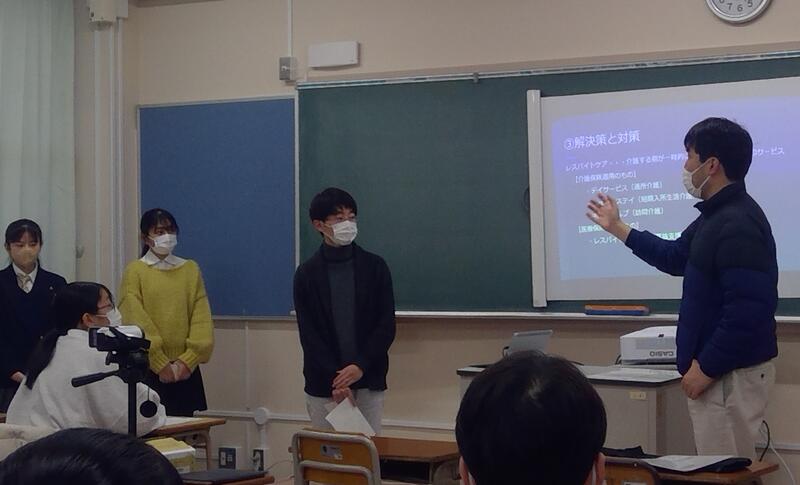

2/21(火)に本年度の最終回となる医療深堀ゼミが実施されました。

タームの最終回ということで、生徒たちのプレゼンの2回目となります。介護問題をテーマに、今回は[労働者と介護]、[家族と介護]、[介護施設の種類]、[介護保険料の実態]と、前回の発表を踏まえ、それぞれの班が焦点をさらに絞ってプレゼンを行いました。

介護は、人員配置基準や報酬等、制度設計をほぼ国が担う分野で、始まってまだ30年未満の新しい制度です。今社会情勢を鑑みると、解決すべき課題も多い一方で、実現するには困難も多い分野でもあります。今タームは1・2年生の混合班による発表でしたが、プレゼン技術も向上し、テーマである介護に対する理解も大いに深めることができました。

令和5年1月27日(金)19時(日本時間)から、OECDの主催による国際共創プロジェクトでポルトガルのセクンダーリア・デ・モイメンタ・ダ・ベイラ学校と安積高校をリモートでつなぎ、1時間ほど英語で交流しました。

安積高校からは1、2年の希望生徒30人以上が参加し、3人の生徒が代表して安積高校の紹介や、差別のない未来を作りたいといった趣旨のプレゼンテーションを行いました。今後も継続的に交流していきたいと思っています。

年明け最初の坪倉先生による医療深堀ゼミが1月18日(水)に実施されました。

前回は坪倉先生から、今タームのテーマである介護には医療との境界に曖昧なところがあり、その趣旨や制度、多様な施設に関して理解すべきことが多く、またその労働環境にも様々な問題を抱えていることを学びました。そのような介護分野における問題について、今回は[介護保険制度と病院][労働者と介護][保険者と保険料][家族と介護]の4つの班に分かれてプレゼンテーションを行いました。

12月14日(水)坪倉ゼミの新タームが始まりました。ドイツ研修との重複や学級閉鎖により参加者はこれまでよりやや少なくなりましたが、一人一人が坪倉先生による講義に真剣に耳を傾けていました。

今タームのテーマは「介護保険制度」を扱います。医療と介護は密接につながり、国民皆保険制度の中で保険料負担の上昇は止まりません。中でも福島県が国内でも介護保険料の高い地域が多い事実は深刻です。次回のプレゼンテーションでは介護を取り巻く社会の問題点を[家族][病院][保険者][労働者]の異なる立場から考察する予定です。

2学年

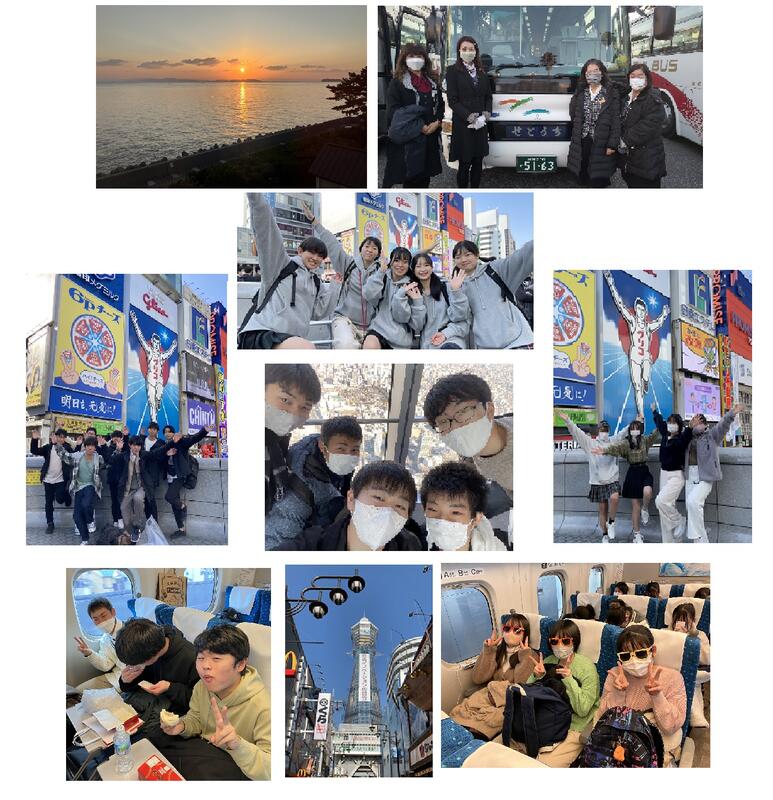

12月8日(木)1,3,4組は神戸港の眺望から、2,5,6,7組は淡路島の朝日から始まりました。

修学旅行最終日は、大阪での班別自主研修でした。大阪梅田でバスを降り、各班で事前に決めた研修先に散っていきました。13時の集合時間には、たくさんのお土産と笑顔でみんな満足そうでした。

4泊5日、お天気にも恵まれ、あっという間でした。これだけ長い間、親元を離れ、友達と寝食を共にする、という経験は多くの生徒にとって初めてだったと思います。初めて見る景色や、教科書に載っている事を直接体験した、だけでなく、友達との語らいや、寝不足、道に迷ったことも普段できない貴重な経験だったと思います。

来週、修学旅行の研修レポートと文集を作成し、修学旅行は終わりとなります。しかし、コロナ感染症をすり抜けて友達、先生と行った修学旅行は一生の思い出になるでしょう。

最後に、我々を予定通りの行程で安全に旅行を導いてくださった、ガイドさん、看護師さん、そして近畿日本ツーリストのスタッフの方々に感謝申し上げます。