高校生放射線防護ワークショップは,コロナ感染症への対応から昨年は本校のみでの実施でしたが、今年は福島高校,ふたば未来学園高校が参加,県内3校での実施です。宿泊研修はありませんが,何回かの日帰りの研修を通して,原発事故後の福島の現状と復興の進捗状況について学んでいます。

管理棟では,模型を見ながら施設全体についての説明を受けました。左写真の窓の奥が集中管理室(右の写真)です。管理室では,運ばれた土壌の処理の流れに基づいて,施設内の様々な場所での機械の動きやデータが画面に表示されていました。事業を行う大林組の方からは,新規開発された土質判別システム(下側のディスプレイに映る樋内を流れる土の線量をリアルタイムに判断する)について,説明を頂きました。

管理棟の向こう側には,再生処理を終えた大量の土が置かれています。その後再生土壌を利用した実験圃場に向かい,畑と水田の見学を行いました。

その後は,集会所をお借りしての振り返り会です。

まず,見学内容について環境省の方にいくつか質問を行なった後,前原子力規制委員会委員長田中俊一先生のご講和をお聞きしました。

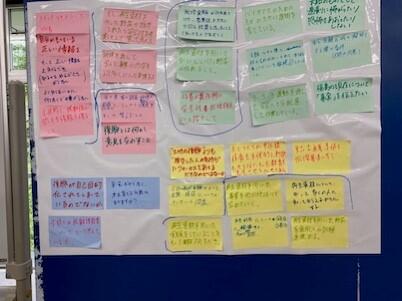

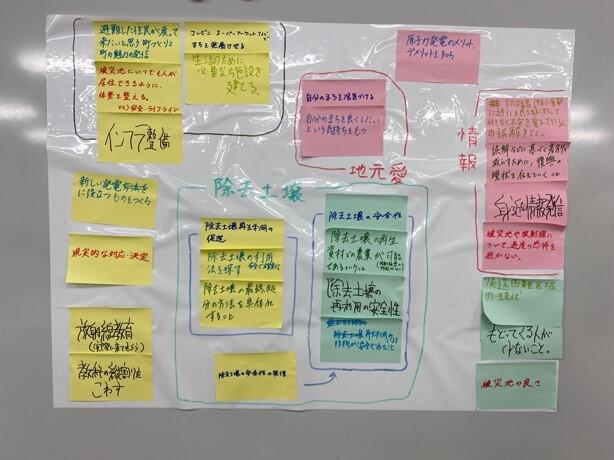

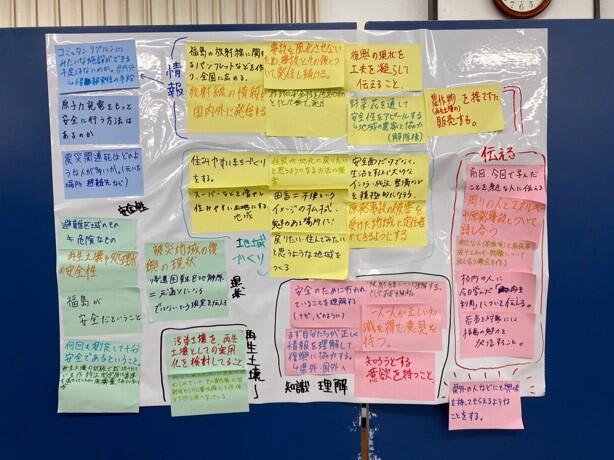

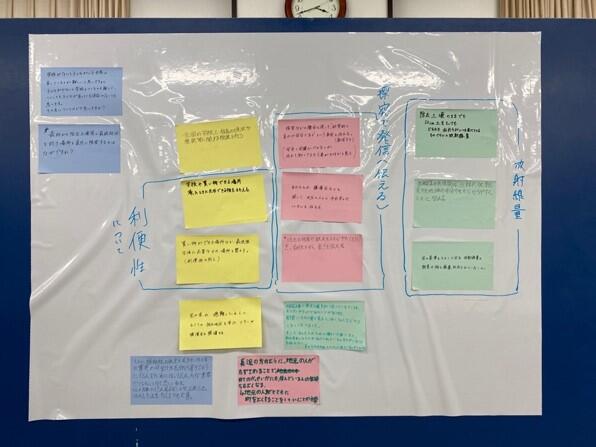

振り返りとしてグループごとに新たな質問事項,意見をまとめて発表しました。

発表では「試験栽培された作物の放射線量が基準値を十分に下回っていることはもっと知られて良いのではないか」「土が再生利用できることと地域の復興は別のことではないか」「学校ではもっとこのような学びを実施すべきではないか」「学校が再開することでもっと地域に若い人が戻るのではないか」などの質問や意見が出され,環境省の方,田中俊一先生などが受け答えする場面もありました。

このような充実した研修の機会を設けていただいた,環境省,福島環境事務所,放射線リスクコミュニケーション相談員センターの皆さんに感謝申し上げます。

(以下生徒の感想)

・とても貴重な体験が出来て良かったです。多く課題の残る福島の放射線問題について、より深い知識を得られました。ありがとうございました。

・普段見られない施設を説明して頂いたり、細かい資料を見せていただいたりしたことで、たくさん知識がつきました。でも知識は持っているだけではダメなので、それをどう活かしていくか、考えていきたいです。今日はありがとうございました。

・普段では絶対に入ることのできない帰還困難区域に立ち入らせていただいたり、この大変な時期に他校やさまざまな方と議論をさせていただく機会をいただいたり、現状とこれからについてお話を聞かせていただいたりととても貴重な体験になりました。本当にありがとうございました。

・本日はためになるお話ありがとうございました。 従業員の健康を守るために、マスクがちゃんとしたのになっていたり、何回も線量を測定したり、徹底していてすごいと思いました。 比較実験をしているなど、実用化に向けた取り組みが予想以上に進んでおり、驚きました。 また、私たちの質問や意見にも真摯に向き合っていただけたことがとても嬉しかったです。 田中先生の講義では短い時間でしたが、原発の周りの人への影響など詳しく知ることができました。 特に田中先生のやるべきことをサボってしまうのが人間だから、徹底しなかった結果こうなってしまった。という言葉が印象的でした。 以前、社会科で環境省が提供している動画を見たとき、原発は人災だったという見解に納得がいきました。 楽しく実り多い時間となりました。ありがとうございました。

・今回はこのような機会を頂き、ありがとうございました。見学や講話を通して、自分自身が原発事故や放射線について科学的な面や社会的な面からより学ぶ必要があると感じました。また、風評被害や住民に対する説明、住民の帰還など様々な難しい課題があることが理解できました。これからは今日見たり学んだりした事から、自分が何をすることができるかを考えながら生活していこうと改めて思いました。ありがとうございました。

・風評被害をなくしたり本当の復興は何かを考えたりして、とても充実した1日になりました。その中でも私が1番心に残ったことは復興とは何かを皆で話し合ったことです。今までは復興は元の土地の状態に戻すことだと勝手に決めつけていましたが、様々な方の話を聞いて難しい課題だなと改めて知ることができました。今日は1日ありがとうございました。

・本日は、お忙しいところ私たちに、放射線や、飯館村の長泥地区の処理現場について詳しい内容についつ教えていただきありがとうございました!

・今日はとても濃い時間を過ごさせていただきました。現地にいた私でも全然知らないことがありました。そして誤った情報を信じているところもありました。県外の人や国外の人たちに、どうやって伝えていけばいいのか。信用のある正しい伝え方を考えていきたいです。本日はありがとうございました。とても勉強になりました。

・本日は環境省の方々や田中俊一先生のお話を聞き、自分の認識が大きく間違っていたことに気づくことができました。ですが、それと同時に少しだけでも放射線について学んだことのある私も知らないこと、間違って認識していることなどがたくさんあることに気づきました。だから県外に行ってしまうと本当に学ぶ機会が少なく大切な事実を見たり聞いたりすることは難しく、間違った偏見を事実と勘違いして風評被害や2Bなどが起こっていると感じました。ふたば未来学園高校という色々な県からくる友人にまず事実伝える、探求などを利用して伝えるなど、私たち学生だからできることを利用していろいろなことをたくさんの地域の人に少しでも知ってもらえればと考える機会にもなりました。 本日は貴重なお話をたくさん詳しく知ることができてとても有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。この時間をもっと素晴らしいと思える時間にできるよう努力して少しでも周りに情報を伝えていきたいと思います。

・本日は有難う御座いました。除去土壌の再生の事業や、野菜や花木の栽培を行っていることなど、今まで通りの学校生活を送っているだけでは知り得なかったことを学ぶことができてとても良い勉強になったと思います。グループディスカッションでは、答えづらい質問や単純な質問にも真摯に答えていただき、多いに感謝しております。私は、震災やその復興について元々関心が有ったわけではなく、機会があるなら参加しよう、という軽い気持ちで参加しました。そのせいで、周囲に比べて知識がなく、先生方の説明も理解できた部分は少ないですがこうやって知ることができて、本当に良かったと思いました。自分が知らないだけで復興は確実に進んでいて、しかし、人口が戻っていなかったりインフラがととのえきれていなかったり、見る側面によって状況が変わってしまうことが分かりました。客観的事実、科学的事実に基づいて安全だと評価されても其れを信用しきれず戻ってこない人がいるのは非常に残念なことだと思います。また、避難先で生活の基盤ができており、戻る気を失くしている人が大勢いるなかで復興に力を注ぎ続けることは、私が言うのも烏滸がましいと思いますが、勿体ないことをしているとも感じました。今回の話し合いであったように焦点を当てる範囲を定めて復興に手をつけるのもひとつの方法だと思います。個人の意見です。 今回の研修では、大変貴重なお話を聞かせていただきました。この学びをもとに、探求活動に活かせるように頑張っていきたいと思います。本日は、本当に有難う御座いました。

・大変有意義な時間をありがとうございました。科学的なデータを示す大切さと同時に、それでも人々(地元の住民の方々)に安心してもらう大変さに気付かされた気がします。

・本日は貴重な時間をありがとうございました。私の拙い質問にとても丁寧に答えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。私は以前から学校の問題についてとても気になっていたのですが、お話を伺って、学校をつくるつくらないの話で解決する問題ではなく、もっと複雑な問題だと言うことを知ることができました。 そして、今の自分には純粋に知識が全く足りていないということを痛感しました。私は高校の3年間を通し、もっと復興や地域のことへの理解を深め、自分で探求などの活動でこの地域のことに携わりたいと思っています。そのためにも、今後もっと勉強を頑張っていきたいです。その学びへの大きな一歩となりました。 本当にありがとうございました。

・とてもわかりやすく説明して頂けた。除染で出た土と言っても安全性に問題は無いことを伝える難しさなどを知ることができた素晴らしい機会だった。

・難しい質問や答えのない問に対しても丁寧に対応していただきありがとうございました!人によって意見がさまざまなのは仕方ないですが、それをいかに共有していかに活用していくかが大事だということを学びました。雨の中ありがとうございました!

・予備知識も十分ない私に、基礎から応用まで幅広い内容を説明してくださり誠にありがとうございました。

・普通の人ではできない貴重な体験をさせていただきまして、大変ありがたかったです。また、講義によって放射線に対する知識がさらに深まりました。

・放射線について知れば知る程学ばなければいけないことがみえてきました。ディスカッションで学んだことを生活に取り入れ周りの人と意見を共有していきたい。

・本日は貴重な講義をありがとうございました。講義を通して深く議論すればするほど、どうしていいのかわからなくなるような、すごく複雑な課題であり、今後も学習を続けて多くの人と意見交換をしていく事で、良い未来を作って行きたいと思いました。本日は本当にありがとうございました。

・今日は講義の程を有難うございました。専門的な立場からの詳しい知見は、私達の見聞を広げる素晴らしいものでした。

・原子力の最も重要な機関を担っていた方からのご講話は説得力もあり、貴重なお話でした。この経験を今後の震災関係の活動に生かしていきたいです。ありがとうございました。

・実際に現場に立つ人の考え方や使命感が感じられて、自分も福島の復興に積極的に関わっていこうと思った。本当にありがとうございました。

・悪天候のなかわざわざ案内してくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。また、田中俊一先生のお話も伺えて、とても貴重な機会を頂けたと思います。本当にありがとうございました。

・質問にも丁寧にお答えいただき、お話もわかりやすかったです。ありがとうございました。

・今回はお忙しい中ありがとうございました。復興についてとても考えさせられる機会になり、多くのことを学ぶことが出来たので本当に良かったです。一言で復興といっても、改めて復興とはなんなのだろうかとも考えさせられる機会となりました。村の人々が皆故郷に帰りたいと思っているものだと思っていたので、帰りたくない人もいるということを聞いて驚きましたし、町の活性化という点で復興を考えるならば、少子高齢化とも関わってくるし、除去土壌の県外最終処分のことも鑑みると福島だけではどうにもできない問題ではないかとも思いました。今回学んだことは、復興という1つの目標だけでなく、今の科学の理論的と倫理的を考える点に関しても、様々なことに関わり役に立ち、そしてこれからの社会を生きるうえで向き合っていかないといけない事にもつながると思うので、役立てていきたいと思います。本当にありがとうございました。

・雨の中様々な施設を案内していただいたり、避難していた方々についてご説明していただきありがとうございました。人体への影響を小さくするために盛土をしていることや盛土をしたものとしていないもので比較をしながら進めていることを知りました。また、土の安全性よりも村に戻って来て農業をする人がいないことが問題であることや復興のためには住民が自分のふるさとを思う気持ちを取り戻すことが必要だとわかりました。

・環境省の皆様、説明いただきありがとうございます。また、違うタイミングでご一緒できればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 田中先生、お忙しい中生徒たちに刺激を与えていただきありがとうございました。また、私自身も飯舘校時代を振り返り、次に向かって進まなければと思わされました。今後ともよろしくお願いいたします。