7月13日(土)に相双地区被災地研修を実施しました。

本校生徒は33名(1年6名、2年7名、3年20名)参加しました。

本研修はNPO法人ハッピーロードネット様のご協力により実現しました。

目的は「被災地の現状と課題を知るとともに、現場で頑張る方たちの姿から復興について学ぶ」ことでした。

生徒たちのアンケートをまとめたものはこちら(201907相双地区研修アンケートまとめ.pdf)になります。

早朝集合して相双地区にバスで移動し、

・ハッピーロードネット事務所 : 相双地区の復興の歩み

・東京電力廃炉資料館 : 原発事故の概要と原発の現状

・夜ノ森、大熊町役場、双葉町 : 復興の様子、帰還困難区域の現状、これからの課題

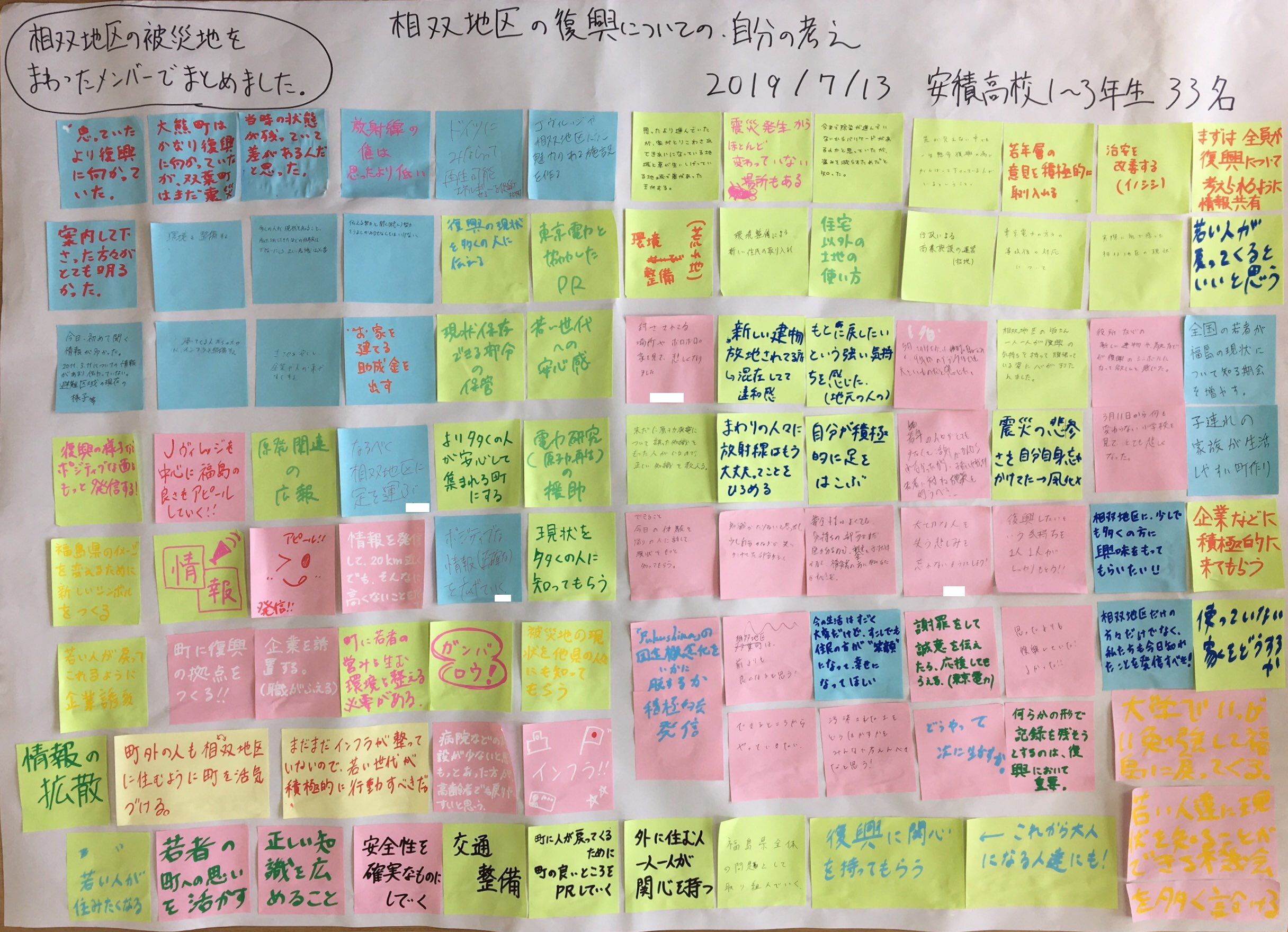

以上のことを学んだ後、Jヴィレッジにて振り返り会を行いました。

「相双地区の復興についての自分の考え」をお互い発表しあい、考えを深めました。

ハッピーロードネットの西本様と松本様のガイドを通し、被災地の現状と現地の方々の苦労、そして復興への思いを研修中学んでいたようでした。

生徒の感想を数点載せます。

・今回の見学会を通して、実際に足を運ぶことの大切さを身にしみて感じることができました。「言葉」で物事を伝えようとすると、どうしても話し手と聞き手の間にズレが生じてしまいます。僕は震災が起きてから最近までの約8年間、その「ズレ」を直そうとしてきませんでした。これは福島県民としてあってはならない事だと、見学会が終わった今では思います。しかし僕は見学会に参加して、実際に町の姿を見て、色々な方の話を聞いて、その「ズレ」をかなり直すことができたと思います。今回の貴重な体験を、今後の学校での活動や、将来社会に出る上で伝えて行こうと思います。 (1年男子)

・東京電力の廃炉資料館では、原子力発電についての理解を深めると共に、自分の勉強不足を痛感しました。 周りの人に、放射線の影響が薄れたことをしっかり伝え、多くの人に福島県に関心をもっていただけるようにしたいと思いました。また、道中の西本さんの案内を聞いたり、街並みをみたりする中で、浜通り地区のみなさん 一人一人が復興に尽力していらっしゃる様子を実感しました。本当にありがとうございました。

私は、大学生になったら、復興に関わるボランティアに参加したいと思いました。自分たちの故郷に誇りをもてるように、また、周りの方に福島県の活気を感じて頂けるような活動がしたいです。 (3年女子)

・私のように、福島に住んでいても正直状況を理解している人はあまり多くないと思います。そうではありますが、私たちは同じ県に住んでいる身として、自分から働きかけて正しい情報に耳を傾け、自分の頭で考えるべきであると今日の体験を通して強く感じました。このような今日の体験で感じた様々なことを胸に刻んで、今後の人生において活かしていきたいと思います。 (2年男子)

・今までテレビで見ているだけで遠くで起こっている事のように感じていたが、今日の体験を通じて一気に身近に感じるものとなった。福島県人の1人である自分もこの現状の改善に何かしらの形で貢献したいと思う。 (3年男子)

・西本さんは初めてお会いした時から元気一杯で、受験勉強で疲れていた私も元気をもらえました。今回の視察を通して、実際に津波の被害を受けた地域の様子も見て、本当に衝撃を受けました。震災前の双葉町や大熊町には何度も買い物や通院などで訪れていて大変お世話になりましたが、その当時の景色も覚えている分、今の景色を見て悲しさを感じました。しかし、復興が本当に進んでいるんだなあと思う部分もたくさんあり、私も将来何らかの形で双葉町や大熊町の復興に携わり、恩返ししたいと思いました。その時はまたハッピーロードネットさんのお力を借りるかもしれません。これからも福島の復興のために一緒にがんばっていきましょう! (3年女子)

・実際に見学してみて、どの町も、これから数年で解決できる問題ではないと感じましたし、町内の人だけでなく、外に住む人たちもしっかりと関心を持ち、復興の方法を考えていかなくてはならないと思いました。自分が将来社会に出た時、どんな形であったとしても被災地の復興に貢献できることを積極的に行なっていきたいと思います。 (3年男子)

・西本さんはじめハーピーロードネットさんたちの皆様は非常に明るい雰囲気で、自分も楽しみながら相双地区の現状を知ることができました。今はまだ自分の将来は漠然としていますが、これから勉学に励み今回の研修で学んだことを将来への糧としていけたらいいなと思いました。そして少しでも福島の復興の力となりたいと思います! (3年男子)

・まず、西本さんの笑顔と明るさに、「被災地の受けた傷を心に留めておかなければ」という私の考えは砕かれました。なんとなくそう思っていたのは、私の中で被災した地区、ましてや帰還困難区域に指定されている地区の現在などについて考えたことがあまりなく、自分のそれらについての知識が9年前のまま止まっていたからかもしれません。既に厳しい現実の中でも復興に向けて前を向いて着実に歩んでいらっしゃる姿に、自分たちがすべきことは、過去を踏まえて未来について考えることなのだ、と強く感じました。

事故当時原発近くなどで作業していた人の努力や、実際に事故の影響で家に帰ることもままならない人の気持ちに思いを馳せたのは、今回の研修が初めてでした。また、事故に際してロボットの開発をした方々や今もなお原発作業員として作業されている全国から集まっている方々など、本当に多岐にわたる多くの人の努力があってこその現在なのだという事実も実感しました。今の課題の1つとして風評被害がありますが、正しい知識を持っていなければ、誰もがちょっとしたことで、その加害者(?)になり得るのではないかと思います。実際に自分も今まで、加害者側の人間だったような気がします。しかし、今回の研修を終えて、そんな方々について何も知らず、無責任な言葉を放っていた自分が恥ずかしいと感じました。

今回の研修のお陰で初めて気付けたことがたくさんありました。本当にありがとうございました! (3年女子)

・学校の先生による震災に関する授業をきっかけにこの研修に参加し、本当に貴重で充実した体験をすることができ、心から良かったと思っています。テレビ越しでしか見たことがなかった被災地の風景は想像を絶するものでした。目に入ったものから感じ取れる当時の状況や、年月が経過して町が変わっていく様子に私は大きな衝撃を受けました。

そして、私が何よりも胸を打たれたのは、その現場で懸命に活動する方々の姿です。震災と言えば崩れ落ちた家屋、津波に流された町、荒れ果てた帰還困難区域・・・。そのようなネガティブな面ばかりが報道され、私たちの記憶に焼き付きます。でも、大切なのは明るい未来のために皆で力を合わせて行動すること。私たちの知らない所で多くの方々が復興事業に力を注いでいること。地域の人々の熱い思いをこの身で感じることができました。どれだけの方々がどのような取り組みをしているのかなどのポジティブな面こそ、もっともっと発信していければ良いなと考えます。そして、思いを同じくする人がもっと増え、みんなで未来を作っていけたらいいなと思いました。

今日知ることが出来たのはほんの一部ですし、自分に何ができるのか具体的にはまだ分かりませんが、福島のために自分もアクションを起こしたいという思いはいっそう強くなりました。これからもっと勉強して、何らかの形で復興に携わっていきたいと思っています。

このような機会を与えてくださった皆さんには本当に感謝しています。絶対に忘れません。ありがとうございました。 (3年女子)