「震災と復興を未来につむぐ高校生語り部事業」は高校教育課が進めている事業で、震災と復興に関する地域課題探究学習を通して、福島における震災、復興、そして未来について、自分の考えを持ち、自分の言葉で語ることのできる高校生(「高校生語り部」)を育成することを目的としています。訪問した生徒は、国際高校生放射線防護ワークショップに参加し、福島の復興などについて学んできた生徒たちです。

1月5日(木)は、東京学芸大学附属国際中等教育学校を訪問しました。

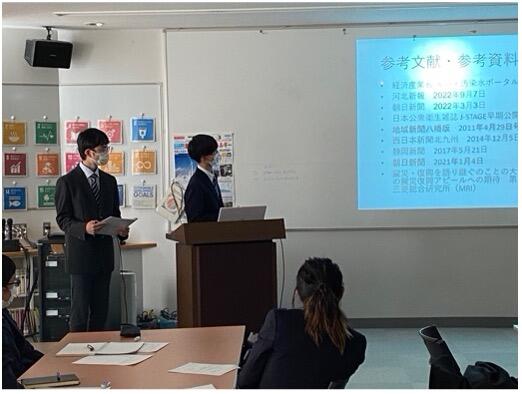

まず安積高校から学校紹介と、放射線防護ワークショップを通しての生徒の学習活動を簡単に紹介。その後安積高校の生徒たちが、学んできたことを2つのスライドで発表し質疑応答を行いました。

続いて、東京学芸大学附属国際中等教育学校の中学生たちが作成したワークショップを体験し意見交換を行いました。ワークショップの内容は、「学校の校庭が高レベル放射性廃棄物の最終処分場になりそう」という状況に対して校長・生徒・保護者などになってロールプレイをするというもの。多様な意見が出て、大変面白い活動になりました。

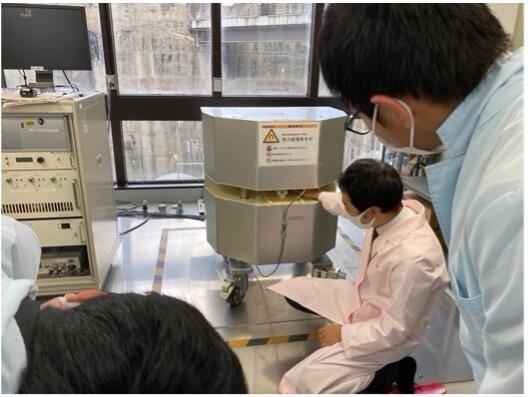

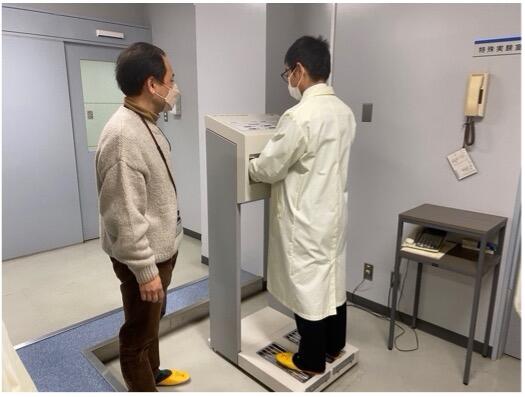

その後京都へ移動。翌日の1月6日(金)は午前中京都大学の角山裕一先生を訪ね、安積高校の発表についてアドバイスをいただいたのち、角山先生と堀江正信先生の案内で、放射性同位元素総合センターを見学しました。センター内には、放射性元素を用いた実験を行うためのさまざまな測定装置があり、世界にも数台という小動物用のPET、MRIなどを見せて頂きました。放射性物質を扱う実験室は、汚染や漏出を防いで実験が行えるよう、さまざまな設備が設置されており、厳密な管理のもとで安全に利用されている様子でした。

午後は、京都女子中学校・高等学校を訪問、前日同様簡単な自己紹介の後、準備したスライドを用いて発表をご覧いただき、質疑と応答を行いました。最後に短い時間ではありましたが「原子力発電所の再稼働」についての意見の交換。京都女子校の生徒たちからは「福島の高校生から、再稼働についての意見を聞きたい」と質問がありました。安全対策の充実など「条件付きならば」との意見、高レベル放射性物質の蓄積とCO2削減との対比、エネルギー価格の高騰など様々な意見が出されました。全員が迷いながらも様々な視点に基づいて幅広く考え、そんな中で再稼働にも一定の理解を示す姿に、多少の驚きを持って見てくれたようでした。

今回予算が認められたのが年末で,また冬休み中に活動したいという生徒たちの希望もあり,新年早々の交流実施となりました。訪問先の先生方・生徒さんには,充実した研修となりましたこと,紙面を借りて御礼申し上げます。