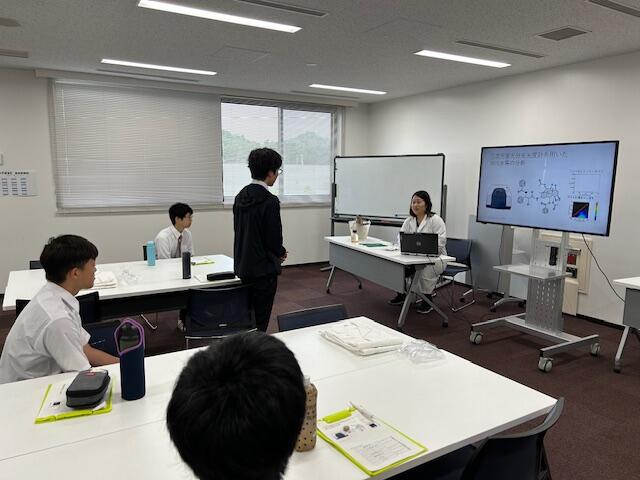

7月9日(火)14:00~16:00 安積高校「SS探究Ⅱ」探究活動最終発表会が実施されました。これは3年生が、2年次から取り組んだ「SS探究Ⅱ」の最終発表の場です。3年生は、同級生や1,2年生、保護者、シニアサポーターの見守る中、2月の中間発表会の反省を生かし、パワーアップさせた発表をしていました。質疑応答では鋭い質問にも負けず。適切に回答していました。

3年生はこの後、探究活動の成果を論文にまとめ、2年間の「SS探究Ⅱ」の終了となります。お疲れ様でした。

1年生は「SS探究Ⅰ」のまとめの活動に取り組みます。2年生はこれから「SS探究Ⅱ」のテーマを決めることになります。

先輩の発表を参考に、充実した探究活動になることを願っています。

<生徒アンケートより>

Q 発表の優れていた点はどんな点ですか?

・全体的に分かりやすかった。

・前回の体育館の発表の時よりも研究が進められていた。

・データをもとに考察し、かつデータにも疑ってかかった姿勢がいいと思った。

・先行研究と自己研究のどちらも取り込まれていたので、自分達の実生活に活かせる内容になっていました。

・実験や式について詳しく書かれていた点。どんなものなのか自分でも調べたくなった。

Q 発表会であなた自身が得たものは何ですか?

自信/プレゼンテーション能力/研究とかは意外と思い通りにならないということ/行動力/様々な考え/テーマを深堀りすることの大切さ/質問される可能性の高い物事を予測してその対抗策を考えるレジリエンスを得た/日本中、世界中に様々な問題が溢れていて、興味深いものがたくさんあった為、もっと向き合うべきだと思った

本校生物部では、敷地内にある朝河貫一博士ゆかりの「朝河桜」から天然酵母を取り出し、その性状について研究してきました。これは生物部の先輩達から、福島県産品の活性化や風評払拭を目指して引き継いできたものです。研究を続けていくうちに、取り出した酵母の中でも、シャーレ番号から「10-β(じゅうのべーた)」と名付けた酵母はパン作りに適していることが分かってきました。しかし、どんなに素晴らしい酵母でも、安積高校では酵母の研究はできますが、食品製造はできません。自分達の研究を社会に還元できないか悩んでいたところ、岩瀬農業高校の食品科学科の生徒さんがこの天然酵母に興味を持ってくださいました。岩瀬農業高校さんであれば、食品製造や管理のノウハウがあります。私たちは岩瀬農業高校さんに10-βを託すことにしました。

7月11日(火)に岩瀬農業高校の生徒さん3名が来校し、生物部の生徒から10-βを培養したシャーレ20枚をお渡ししました。また、本校での培養の仕方や食パンづくりについて、引継ぎがされました。

岩瀬農業高校の生徒さんからは作りたてのマドレーヌをいただきました。こんなに美味しマドレーヌを作れるなら、きっと、10-βからも美味しいパンを作ってくれるに違いない!と確信しました。

高校どうしが連携した食品開発は例が少ないそうです。社会的な関心も高く、地元新聞等からの取材がありました。

安高生が研究した「あんパン」が店頭に並ぶ日が来るかも知れません。

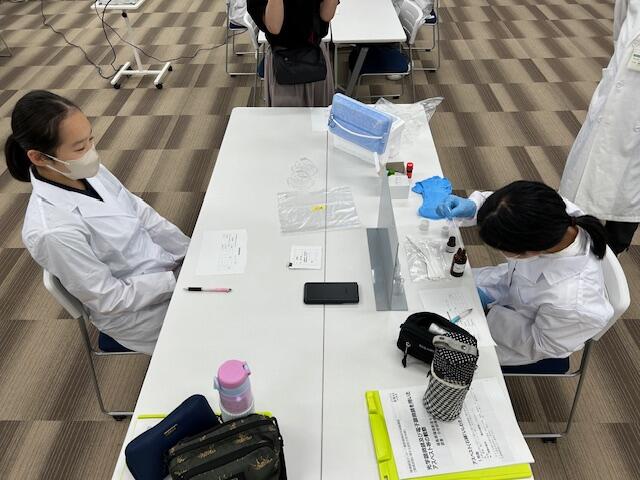

2年生のSSクラスの生徒たちが、環境創造センターの研究体験講座に参加しました。

三春町にある福島県環境創造センター(コミュタン)には、日本原子力研究開発機構と国立環境研究所という国の研究機関が併設されています。今回、環境創造センターが主催する高校生研究体験講座に、2年生SSクラス40名が参加しました。

実施は7月6日(土)9:30~16:30で、環境創造センターの研究棟を会場に行われました。

講座は、1グループ4~7名に分かれ、各グループが6つのコースのうちから選択した1つのコースで、研究を体験しました。

学校にある実験装置とは違って、研究者が使う本格的な装置を操作してデータを取得し、さらにデータから何が読み取れるか考えます。

データの解析はもちろんですが、本格的な装置とあって戸惑うことも多かったのですが、職員の方々が細かくサポートしてくださり、何とか結果を導くことができました。最後には、グループごとのまとめの発表などもあり、1日でまさに研究を体験することができました。

SSクラスの生徒は自分たちも課題研究に取り組んでいますが、研究者の方々から直接教えを受け、このような本格的な研究の手法に触れることのできるのは、実に貴重な機会です。ぜひ次年度も、この講座を設けていただきたいと思います。

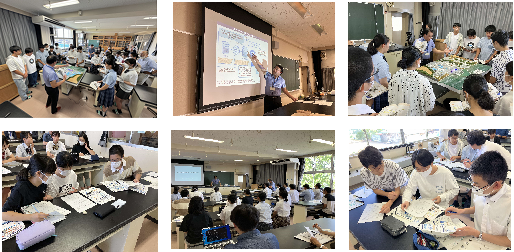

6月から2,3年生の探究Ⅱに16名のシニアサポーターが合流しました。2年生は4月から取り組んでいる新たな探究について、テーマ設定からサポーターにアドバイスを受けます。3年生も2年生から取り組んでいる探究テーマについて、最終発表と論文作成の伴走をしてもらいます。合流初日から、どの教室でも世代を超えて安高生が議論を交わしていました。

シニアサポートネットワークも3年目となりました。生徒はサポーターから教科書にない知見をどんどん吸収し、探究のレベルを上げています。サポーターからも「高校生との交流は刺激になる」「自分の経験を若い世代に伝えられるのは有意義だ」「世代が違うOBと交流できるのは楽しい」との感想をいただいています。安積高校の先輩方の熱い支援は探究活動にも広がっています。

[お知らせ]シニアサポートネットワークでは、毎年、生徒の探究活動を支援してくださるOB,OGを募集しております。今年度は9月に説明会を開催する予定です。日程は本校HPおよび同窓会誌にチラシを同封予定ですのでご覧ください。

6月26日(水)3年7組(SSHクラス)はムシテックワールドで土壌微生物の観察をしました。生徒は班ごとにムシテック敷地内の土を採取し、土壌に生息する生物を観察しました。体調が10cmあるミミズから実体顕微鏡でないと観察できないダニまで、様々な土壌生物を観察し、資料で同定しました。また、持参した安積高校の畑の土と生物について比較し、土壌環境の違いを比較しました。普段目にすることがない土の中にも多様な生物が生息していて生態系を形成していることを直接学びました。

<生徒感想>(抜粋)

・土壌には思った以上の生物がいた。安積の土には生物が少なかった。これは管理され、孤立しているのと、エサとなるような腐葉土が少ないので生息する生物が少ないのではないか、と思った。

・ツルグレン法は生物の特性を生かした採取法で、生物にあった道具が作られるのだと思った。

・クワガタの頭部が空っぽで殻だけであったり、ボロボロの落ち葉があったりして、分解者の活動の片鱗をみた。自宅の庭の土壌についても見てみたいと思った。

6月26日(水)放課後、経済産業省資源エネルギー庁参事官 廃炉・汚染水対策官 木野正登氏を講師に迎え、処理水学習会が開催されました。

昨年海洋放出された「処理水」とは何か、処理水による人体や環境への影響はあるのか、処理水放出についての各国の反応や政府としての対応などについて説明して下さいました。参加した生徒は、処理水について理解を深め、更に処理水だけでなく原子力災害や放射線について様々な質問をし、木野氏は1つ1つ丁寧に回答してくださいました。

<生徒感想>(抜粋)

・処理水は国際基準よりさらに低いレベルに希釈されて放出されており、環境や人に対して影響が無視できるレベルであった。国際機関にも評価を受けていることがわかった。

・いわきのふるさと納税の金額が処理水放出後に10倍になっていることに驚いた。処理水に対して国内の理解が進んでいることがわかった。しかし、国によって処理水への対応が異なるので、今後も説明を続けていかなければいけない。

・燃料デブリを取り出すのには長い時間がかかる、という課題もあることがわかった。

本校SSHⅢ期では、学校設定科目として1年次に【SS地理情報】を設けています。これは「地理総合」の代替科目となりますが、この特色の一つとして「福島学・福島復興」に関する学びを取り入れていくというものがあります。今回は東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授の開沼博先生をお招きしました。開沼先生は今年度から本校SSH運営指導委員としてご指導をいただいてもおりますが、本日は1年次全クラスが一緒に「福島学入門」の講演を聞くことができました。福島について様々な観点から教えていただき、質疑応答も含めて有意義な時間を過ごせた生徒が多かったようです。

令和6年7月9日(火)14:05~15:55に標記発表会を開催いたします。今回は、現3年次生が「SS探究Ⅱ」の中で2年間実施してきた探究活動の最終発表会となります。安積高校としては初めての取組となり、受け入れは原則として、①本校SSHシニアサポーターの皆様、②138期生の保護者の皆様、③他SSH指定校の視察、に限定しております。参加を希望する皆様は、下記PDFファイルをご覧の上お申し込みいただければ幸いです。なお、保護者の皆様へはお子様を通してご案内を差し上げております。

①シニアサポーター・発表会要項.pdf

②保護者・発表会要項.pdf

③SSH指定校・発表会要項.pdf

5月17日(金)の放課後、全国SSH研究発表会 学校代表セレクションが開催されました。

3年生SSクラスを中心とした理系の探究活動10班が日頃の探究活動について発表しました。聴講者は視聴覚室には入りきらず、他教室のでのリモート聴講も行われました。発表に対しては生徒や審査員からは鋭い質問があがり、発表者はそれに的確に答えていました。

審査員の講評として、「今までで最もレベルの高い発表だった」ということで、どの班が代表になってもおかしくない発表でした。審査は難航しましたが

厳正な審査の結果

1位 マグナス式風力発電機の研究

2位 目指せ!カンゾウの国内自給、バイオ燃料電池に用いる酵母の固定化

となりました。

第1位の「マグナス式風力発電機の研究」の班が8月に開催される令和6年度全国SSH研究発表会に本校代表として発表することになりました。また、他の上位班も本校と交流のあるSSH校での発表会に学校代表として参加する予定です。発表したみなさん、お疲れ様でした。

3年生のSS探究Ⅱは、これから7月の最終発表会および論文作成の準備に取りかかります。論文については様々なコンテストに投稿する班も多いと思われます。138期のみなさん、探究活動の総まとめ、頑張ってください。139,140期のみなさん、先輩方の発表はいかがでしたか?先輩方の凄い発表、みなさんもできます!ぜひ、先輩を追い越し、次回の代表を勝ち取ってください。