物理部のマグナス班が、学校代表として全国SSH生徒研究発表会に参加しました。

8月6日〜8日神戸国際展示場で、令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が行われ、物理部のマグナス班が参加しています。

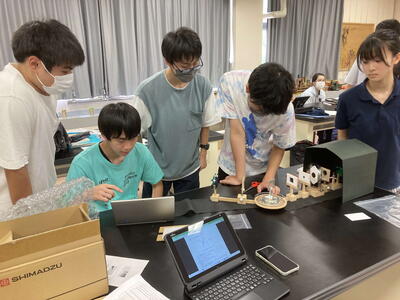

マグナス班は6年前に結成されましたが、昨年の3年生が一新した設計図を今年のメンバーが組み立て、実験を繰り返してきました。

しかし新たに、整流板の位置によってはマグナス力が十分得られないのではとの仮説を得て、理論計算によって解析を行いました。

ポスター後半部分は、数理モデルによる解析についてまとめてあって難しく、高校生にはウケないと思われたのですが、中には熱心に質問する生徒もいて、さすがに全国SSH発表会に参加する生徒たち!と感じます。

審査員の方々からもたくさんの質問をいただき、充実した発表ができました。

また、東北大の安藤先生や、チコちゃんで有名な東京理科大の川村先生にも、ブースを訪れていただきました。

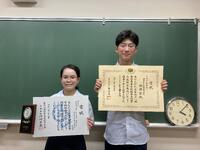

8月3日~5日、物理部3年生の五十嵐君と宗像さんが、岐阜協立大学で開催された全国総合文化祭の自然科学部門、物理分野にて発表してきました。「スマホはなぜ画面を下にして落ちるのか」のタイトルで、立ちスマホで持つ高さからスマホを落とすと画面が下になりやすいという実験結果とその力学的メカニズムの考察を話しました。

そして、文化庁長官賞(2位相当)を見事受賞しました!

当日のプレゼンと質問対応、論文、そして独自性と考察量が評価されたのではと思います。おめでとう!

新聞記事はこちら(20240806物理部新聞.pdf)です。

生徒感想

・これまで参加したことのない全国大会であり、最初の学校の発表を聞いてレベルの高さを身にしみて感じたが、これまでの研究成果を胸に、サポートしてくださった方々への感謝とともに、後悔のない最高の発表をすることができた。今回の貴重な経験や様々な出会いを大切にして、学問に真摯に向き合っていきたい。

・全国大会なだけあって発表のレベルが全体的に高く圧倒されたが、自分達も負けていられないと感じ、これまでの研究の成果や練習を信じて本番に臨むことができた。今回の受賞が今後の研究・勉強のうえで自信につながると思うので、ここで部活も引退し一区切りにはなるが、引き続き自己研鑽を続けていきたい。

8月1,2日に京都でNIE全国大会京都大会が開催され、本校生2名が京都女子中学校3年生の公開授業にファシリテーターとして参加しました。

京都女子中学校はNIE実践校として新聞を活用しています。3年生の探究活動では、福島の震災と原発事故について福島民報と他紙を比較する活動をしていました。さらに修学旅行先として福島を選択し、東日本大震災・原子力災害伝承館や中間貯蔵施設等を見学しています。本校へも訪問し、安高生との交流から、福島の高校生の意見も取り入れて学びを深くしていました。

公開授業は「原子力災害の今・自分事として考えるということ~福島の高校生と京都の中学生による共同宣言~」というテーマで、それまでの学びをもとに中学生が原発事故への”思い”を班ごとに発表し、共同宣言に盛り込みたい言葉をプレゼンしました。そこに安高生の”思い”も載せて共同宣言としました。

教育関係者、新聞関係者ら100名以上が見学する中、京女生と安高生で完成させた共同宣言がスライドに映され、全員で読み上げ、授業の終了となりました。

この様子は京都の新聞だけでなく、福島の新聞にも掲載されました。

<生徒感想>

・今回の活動で改めて震災の事、原発事故の事を発信し続けることの重要性を、その効果を身をもって実感できた。実際、京女の皆さんも今回の探究活動をする前は何となく福島に対して不安があったらしいが、この交流、探究を通し、福島は”安全”だと理解し、”安心”だと思ってくれるようになっていた。この経験は今後の人生において、大きな糧になると思う。あの場で共同宣言を作り上げることができたのは、自分の今後の探究活動の自信につながると思う。本当に参加できて良かった。

・福島の原発事故についてもう一度考える良い機会となった。福島から遠く離れた京都でこんなにも福島県のことについて知ろうとしてくれていたことを知れてとても嬉しかった。私個人の中で、教える側の経験は今までほとんどなかった。自分の経験値をまたひとつ上げられた気がする。今後もこのような活動に積極的に参加していきたい。

7月31日(水)生徒15名、教員4名で大熊町の中間貯蔵施設を見学しました。

中間貯蔵工事情報センターで説明を受けた後、福島県内の除去土壌や廃棄物が処理、保管されている広大な貯蔵施設に降り立ちました。酷い雨でしたが、生徒は誰一人バスに残る者はおらず、バスから出て放射線量を測定し、安全性を確認しました。また、施設敷地内にある特別養護老人ホーム「サンライトおおくま」(閉鎖)にも立ちました。駐車場には原発事故以来放置された自動車が残り、かつて芝生だったところにも木々が生えていて、13年の月日が感じられました。この高台からは原子力発電所の作業クレーンと、手前には、もとは地元の方々の農地だったところが土壌貯蔵施設に変えられている工事の様子が見えました。案内の方から、自分の土地に県内の地域から土壌が運び込まれている事について、住民の方々の思いを聞きました。

お昼は大熊町交流ゾーンですごしました。新しい大熊町役場や店舗、食堂に復興のエネルギーを感じました。帰路のバスでは生徒がお互いに意見を発表しあい、ディスカッションをしました。

情報センターには様々な団体の視察の記録がありました。夏休みということで大学生が多いようですが、遠く京都の中学校からの視察もありました。世間の関心がまだ高いことに安堵しましたが、これからは風評だけでなく風化とも対峙しなければいけないと思いました。

<生徒ディスカッションより>

○見学を通して,再生土壌の安全性は十分にアピールされていると思いますか?

・直接測定し、安全であることが確認できるため、安全性は十分にアピールされていると思います。

・科学的な数値に基づいた説明がされていて良かったと思います。ベクレルとシーベルトについての説明はプリントだけではなく、もう少し口頭での説明を入れた方がわかりやすいと思いました。

・数値的には安全とおもわれるが、アピールの浸透度はというと、低いと言わざるを得ない。

○土壌の最終処分の受け入れ先についてどう考えますか

・再生利用にしても、根本の安全性の理解が進まないと、受け入れは進まないと思う。また、それでもなお、うちでなくてもいいよねという、NIMBY問題が発生し、中々上手くはいかないと思う。

・(県外処分ということだが)どこか一つでも受け入れ先がないと厳しいと思います。また、県外に運び出す様々なコストもかかると予想され、残り二十年で終わるのは難しいと思います。

・昨今の道路開発において、国土交通省が再生利用を引き受ければイメージアップにも繋がり、他からの除去土壌受け入れの協力的な姿勢が取りやすくなると考えられる。

今年度、物理部2、3年生12名が物理チャレンジ(物理オリンピックの国内予選)の1次試験に挑みました。

見事2年生2名、3年生3名が国内2次試験に進みました!!

1次試験はレポート課題(様々な運動)と

筆記試験(物理の3年の内容まで含む、難易度の高い試験)からなり、

例年1000人以上の参加者が100人まで絞られます。

安積高校としては3年連続の2人以上突破となります。3年連続突破という生徒もいます。

本当におめでとう!物理に向き合っていた結果です。

そして、12名全員で協力してレポート作成しないとこの成果は現れなかったと思います。全員頑張りました!!

5名は8月末に兵庫県SPring-8にて行われる、2次試験に誇りをもって挑んでください!!全国レベルの参加者にもまれ、大きく成長すると思います。

写真は、2023年の国際物理オリンピックの本番で使われた、複屈折の実験装置で練習する様子です。

<物理オリンピック1次試験突破者>

令和3年度 2年生1名

令和4年度 1年生1名、2年生1名

令和5年度 2年生1名、3年生1名

令和6年度 2年生2名、3年生3名 生徒のレポートテーマ「Falling Slinky」「パラシュートの空気抵抗」「メジャーの巻き取りのモデル化」「ブランコの運動」「風の運動、重心の偏った円筒の運動、ばね振り子」

7/25,26に福島の復興と放射線についての授業を実施しました。

今年はあさか開成高校様の参加がありました。

◎参加者

本校希望生徒50名、あさか開成高校6名

担当:本校物理教員

◎目的

放射線とは何か知り、福島県の現状について把握すること。そして放射線の知識を土台として、現在の福島県の課題(廃炉、除染と除染土の処理、風評被害・偏見)を科学的・社会学的に分析し、自分の意見を持てるようになること。

◎授業内容

<第1章>放射線の基礎 : 放射線の正体、単位と測定法、原発の原理

<第2章>放射線の実験 : はかるくんをもちいた実験(環境放射線量の測定、距離と遮へいによる減衰の確認など)

<第3章>福島の現状 : 放射線の生体への影響、現在の福島の線量や食品検査の結果、甲状腺検査の結果と課題、放射線以外の健康影響

<第4章>福島の課題 : 現在の原発の様子と課題、現在の福島県の人口などの状態、風評被害とその原因、新型コロナウイルス感染症、能登半島沖地震後の混乱との類似性

<第5章>福島の努力 : 避難指示解除地域の現在、福島の人の震災後の努力、復興のポジティブな側面

終盤での議論:「東日本大震災の教訓は何か」

◎生徒の感想

・放射線は宇宙や人間からも出ているというのは他の講義で知っていたが、実際に何μ㏜くらいか、どのくらいで人体に害が出るのか、よくわかっていなかったため、はかるくんでの実験はとても興味深かったです。事故が起こった当時の様子の話はとてもショッキングでした。自分が子どもを産めるのか知りたい、早く息子が大丈夫なのか測ってほしい、と言った言葉からは当時の切迫した状況が伝わってきました。放射線の被害は身体的なものだけではなく精神的な不安を誘い、人々の心にダメージを与えていたんだなと分かりました。そのような不安を解消するのは正しい知識と、マスコミを含む知識を広められる人間というのが必要だというように感じました。大勢の人の助けによって復興が進み、福島は現在こうして他の県からも応援されるような県になったと思いますが、今が多くの人の辛い思いや苦労の上に成り立っていることを忘れてはならないと思います。それを理解できただけでも、この授業に参加した意義があったなと考えています。福島県民だからこそ、この経験・教訓をもとに、寄り添うことができる機会が、これからもたくさんあるはずです。そのような未来のために、過去と向き合い、伝えられる側から伝える側の人間になれるように頑張ります。ありがとうございました。 (2年男子)

・風評被害について。よくテレビでは某国が福島県産をすごく批判しているニュースを見るため、勝手に世界全体が懸念していると思っていた。でも意外とそうでもなく、良くも悪くも原発事故を知らない人もいると知った。無知で安易に批判したり危険をあおるのはひどいしやめてほしいけど、本当に何も知らないというのも悲しいというか少し複雑な気持ちになった。マスコミの危険を煽る報道があったとすると、それを見る私たち視聴者は、ニュースを見てそのまま受け入れるばかりで疑うこともなくとらえてしまうことが多い。そして、悪意のないものでも間違った情報や勘違いをさせてしまう情報は世の中にたくさんある。情報リテラシーという言葉で、いくつもの情報を見比べ正しい情報を判断する、というものがあるが、結局私にとって判断するのは難しいという考えに行きついてしまいがちである。講義の最後に教えてもらった、情報の判断についての意見も考慮しながら、自分に合った正しい情報の探し方を探していきたいと思った。今まで正しい情報を伝えることが重要だとばかり考えていたが、正しく伝えることで誹謗中傷を受けた人がいることを知った。それでも負けずに伝え続けてくれた人は本当にすごいと思うし、感謝の気持ちでいっぱいだ。 (3年女子)

・放射線教育は必要だと思う。正しい知識を持つことは何事であっても大切であって、また福島の原発事故は福島県民でも直接被害のあった人ではないと現状などがわからないということがあり、といっても福島県民だからという理由ではなく、日本国民として知っていて意味のあることだと思うからだ。しかし、興味のある人ならいいけど、興味のない高校生に教えても聞き耳を持ってくれるのかと疑問に思うところがある。そこで、授業で言っていたように、これからの未来を背負っていく原発事故を知らない子どもたちにこれから当たり前のように教えて常識にさせていくことは確かに大切だなと思った。 (3年女子)

・中間貯蔵施設について、同じ県内の市としてできることはないのか、正しい知識とともに考えたいです。そして、コロナや水俣病といった一見異なる話題にも目を向けられる人になろうと思いました。私は海外に行きたいという思いがあります。今回の授業を受け、世界から見た日本、世界の日本に対する判断は、日本にいる抱ければわかりにくい部分もあると時間しました。認識には嫌でも差が出てしまうし、その差を埋めなくてはいけないと思いました。辞書で「復興」を調べると「一度衰えたり壊れたりしたものをもう一度盛んにすること」とありました。実際に自分の目で被災地を見て、現地の人、東電で働いていた人などの話を聞いて、自分なりの「復興」に対する考えを持てるようにしたいです。 (1年女子)

・2章では1章の内容を発展させつつ実験や問題を通して放射線について理解を深めました。今まで鉛は放射線をよく防ぐということは分かっていたのですが、なぜかという理由を知りませんでした。密度の大きさであるという理由を知れてよかったです。日本人は放射線に対して恐ろしさの感情を強く持っているのに、医療被曝は世界トップなのが日本人らしくて興味深かったです。(略)授業はどのシーンを切り取っても考えることがあるくらい濃かったです。福島県で起きたあの事故から今回たくさんのことを学びましたが、このことだけの特殊な例ではなく、他の事象にも当てはまる教訓が多かったと思います。大事なのはただ学ぶだけでなく、他人や外国、他の出来事に活かすことだと思いました。 (1年男子)

・今回の授業を受けて、今まで自分がどれだけ福島のこと、放射線について知らなかったのかと痛感しました。家に帰ってから母と講義の内容について話しました。当時は、福島県でのみ放射線量がいくつ・・・と報道されていて、放射線についてよく知っている人なら安全だと分かる値であっても、他県の人には不安をあおるようになっていたと聞き、なんだかばかばかしくなりました。私も昨日までは全く放射線と福島について知らない側の人間だったのですが、授業を受けて考えが変わりました。正しい知識を身に付けることが私は一番福島に対するイメージを変えるため必要なことだと思います。 (2年女子)

・授業を受けるまでは自分はニュースをよく見ているし震災については他の人よりも知っている方だと思っていました。ですがその認識が間違っていることに気が付きました。具体的に言えば非科学的なほど徹底的に行った全袋検査、農家の方々の苦労、それでもやらなければならない理由など、表面的なことだけではない裏にある深刻な問題を知ることができていませんでした。処理水のタンクの話も衝撃的でした。1億円かかるタンクを1000期以上建設し、それを管理していく苦労、作業中の殉職者の方など、ここに書ききれないほどの多くのことを学べました。今後ニュースを見るときには、伝えられていることの裏にあることまで、「なぜ」という視点で見るようにし、鵜呑みにしないようにしたいと思います。水俣市について、水俣病の印象が強すぎましたが、今回の授業を受け、「福島病」と名付けられることが万一あったらとても嫌な感じがすると思いましたし、水俣市の魅力について何も知らないなと思いました。自分が福島の本当のことを知ってほしいと思うなら、まずは自分が同じように苦労した地域(水俣市に限らず)の本当のこと(ポジティブな面でもネガティブな面でも)を知らなければならないと思います。 (1年男子)

夏季課外中の放課後、3年生の希望者26名がブタ心臓の観察実習に参加しました。ブタの心臓は焼き肉のハツでお馴染みですが、ヒトの心臓に類似しており、ヒトへの移植が検討されるほどです。参加者は、イラストでしか見たことのない心臓について、「本物」はどのようになっているか、名称を確認したり、なぜそのような構造になっているか、考察したりました。腎臓についても観察し、循環器の要である心臓と不要物の濾過装置の腎臓について確認しました。

<生徒感想>

・心臓の構造が何のためか、どの部位なのか話しながら解剖した。今まで学んだ知識をより深められた。

・実際の心臓を見る前は心臓は、右側と左側に真ん中から分かれていると思っていたが、そうではなかった。心臓や動脈、腎臓に実際に触れながら確認できて、絶対忘れないほど深く理解できた。

・座学ではわからないことを体験できて、本当によい刺激になった。

・今回の観察ができたのは1つの命のおかげです。感謝したいと思います。医療への関心がさらに高まりました。

7月22日(木)の午後、NUMO(原子力発電環境整備機構)広報部の原一郎氏を講師にお迎えし、放射性廃棄物の地層処分についての学習会が開催されました。

日本では1954年に原子力基本法が制定され、1960年代に商業用原子炉が稼働しました。原子力発電所の使用済み燃料のうち、再利用できない廃液は放射能が高く、安全に長期間保存するためにはどのようにすればいいか、研究が進められています。原子力災害がなくてもこの課題は存在していたのです。現在のところ、世界的に地層処分が検討されています。今回はその処理の仕方や安全性、処分場について講義をしていただきました。参加生徒は講義の後も、ディスカッション、質疑応答に熱心に参加していました。予定時間を過ぎても質問は続き、講師の先生は丁寧に対応してくださいました。

8月には7名が六ヶ所村の再処理施設(建設中)や低レベル放射性廃棄物処分場の見学に行きます。講義を踏まえ現場を見ることは、より深い理解に繋がります。

<生徒感想>

・今までワークショップであまり触れてこなかった、取り出した燃料をどう処理するかについて知ることができた。処理にも様々な問題が残っていることが理解できた。

・原発を利用する上で危険だけど必ず発生する物質の存在を初めて知った。その処分について考える事はとても難しく感じた。しかし、エネルギーに関する問題なので、他人事とせず、しっかり考えたい。

・去年も一度、NUMOの方の話を聞いたが、その時よりも深く考えることができた。最終処分場を決めるのが上手く進んでほしいと思います。

7月10日(水)2年生の探究活動では「仮説設定発表会」が実施されました。3年生まで行う「SS探究Ⅱ」の探究テーマについて、班ごとに設定したテーマと仮説、手法を発表し、テーマと仮説に矛盾はないか、探究の方法に問題はないか、検討されました。発表時にはゼミの仲間やシニアサポーターからの質問があります。自分達で考えると上手く進みそうなテーマも、他者の視点からみると仮説に無理があったり、探究が難しかったりします。生徒はそれらの指摘も考えて夏休み明けにはテーマを決め、探究を進めていくことになります。

昨年度まで普通クラスの「SS探究Ⅱ」のテーマは「グローバル探究」としてSDGsを中心としたテーマでしたが、今年度はSDGsだけではなく、1年次の地域創生をより深めようとする探究テーマや福島復興についてのテーマも設定されています。139期生がどのようなテーマを探究していくか、楽しみです。

7月18日(木)放課後、福島復興ワークショップの一環として「放射線と健康について」「中間貯蔵施設について」の学習会が行われました。

1コマ目は福島県立医科大学 健康リスクコミュニケーション学講座の田巻倫明教授から「放射線の基礎と健康影響-身の回りの放射線と医療で使われる放射線-」というテーマで放射線の基本的な知識(放射線と放射能の違い、ベクレルとシーベルトの違いは?)と、医療でも利用されている放射線について、被ばくの種類と限度について、講義がありました。

2コマ目は 環境省 福島地方環境事務所 中間貯蔵部 中間貯蔵総括課 体外調整係長の髙山直也氏から「原発事故からの復興への取組-中間貯蔵施設の現状について-」というテーマで中間貯蔵施設とは何か、福島の除染と除去土壌の中間貯蔵と利用についての講義がありました。

2時間もの講義とディスカッション、質疑応答でしたが生徒は熱心に取り組んでいました。 生徒の中には、講師の先生方が帰った後も、放射線について、福島復興について自分達が考えることについて、担当教員と話す姿も見られました。今回の学習会は放射線や福島復興の勉強会だけでなく、福島第一原子力発電所見学会や中間貯蔵施設の見学の事前学習も兼ねていました。

講義を聞いて、実際に見て、考えたことは、何かを行う為の確実な礎となります。様々な課題が複雑に絡んだ福島の震災からの復興は終わっていません。これから福島がどうあるべきか、みなさんの考えや取り組みがこれからの福島復興のパワーになります。

<生徒感想>

・放射線のことや中間貯蔵施設について、よく知ることができました。今の福島の現状を知り、他人事では全くないと感じました。今後も勉強を続けたいです。

・自分が思っていた以上に土壌を処理するまでの課題が多かった。これから土壌の再生利用について話し合いが行われるとのことだったので、色々な用途が見つかって欲しい。

・前回の学習会では知ることができなかった情報も知ることができた。見学時も今日の内容を思い出しながら見学したい。